Smog wie in LA: Die Sonne geht hinter einem “künstlichen 2. Horizont” über dem eigentlichen unter, aufgenommen in Zürich am 13.08.2025, Sicht vom Käferberg in Richtung ETH Hönggerberg. © Atemluft.net

Smog wie in LA: Die Sonne geht hinter einem “künstlichen 2. Horizont” über dem eigentlichen unter, aufgenommen in Zürich am 13.08.2025, Sicht vom Käferberg in Richtung ETH Hönggerberg. © Atemluft.net

Vom 7.-20. August herrschte nicht nur in Zürich “dicke Luft”, sowohl optisch als auch vom Schadstoffniederschlag her – letzterer durchgehend deutlich höher als am diesjährigen 1. August (!). Dieser Beitrag untersucht beide Komponenten – und zeigt auf, woher sie kommen.

Blick von der Rigi auf den Üetliberg (Pfeil), 07.08.2025: Immerhin ist der Zürcher Hausberg noch deutlich zu erkennen, ebenso links davon die Lägern, und ganz oben ist der Himmel noch recht blau. Bereits zeigt sich aber auch ein überdurchschnittlich ausgeprägtes, gelblich-braunes Band dreckiger Luft, hier noch hauptsächlich über dem Horizont. © Atemluft.net

Blick von der Rigi auf den Üetliberg (Pfeil), 07.08.2025: Immerhin ist der Zürcher Hausberg noch deutlich zu erkennen, ebenso links davon die Lägern, und ganz oben ist der Himmel noch recht blau. Bereits zeigt sich aber auch ein überdurchschnittlich ausgeprägtes, gelblich-braunes Band dreckiger Luft, hier noch hauptsächlich über dem Horizont. © Atemluft.net

Dieselbe Aussicht eine Woche später am 14.08.2025: Das gelblich-braune Band hat sich sowohl gegen oben als auch gegen unten stark verbreitert. Der Üetliberg (Pfeil) ist im “Nebel” zwar noch zu erkennen, aber die Lägern praktisch nur noch, wenn mensch weiss, wo suchen. Der Himmel ist ganz oben nicht mehr wirklich blau. Links im Bild sieht’s gar ähnlich aus wie bei einem “Wolkenbruch” – was hier vom Himmel rieselt, ist aber kein Wasser … © Atemluft.net

Dieselbe Aussicht eine Woche später am 14.08.2025: Das gelblich-braune Band hat sich sowohl gegen oben als auch gegen unten stark verbreitert. Der Üetliberg (Pfeil) ist im “Nebel” zwar noch zu erkennen, aber die Lägern praktisch nur noch, wenn mensch weiss, wo suchen. Der Himmel ist ganz oben nicht mehr wirklich blau. Links im Bild sieht’s gar ähnlich aus wie bei einem “Wolkenbruch” – was hier vom Himmel rieselt, ist aber kein Wasser … © Atemluft.net

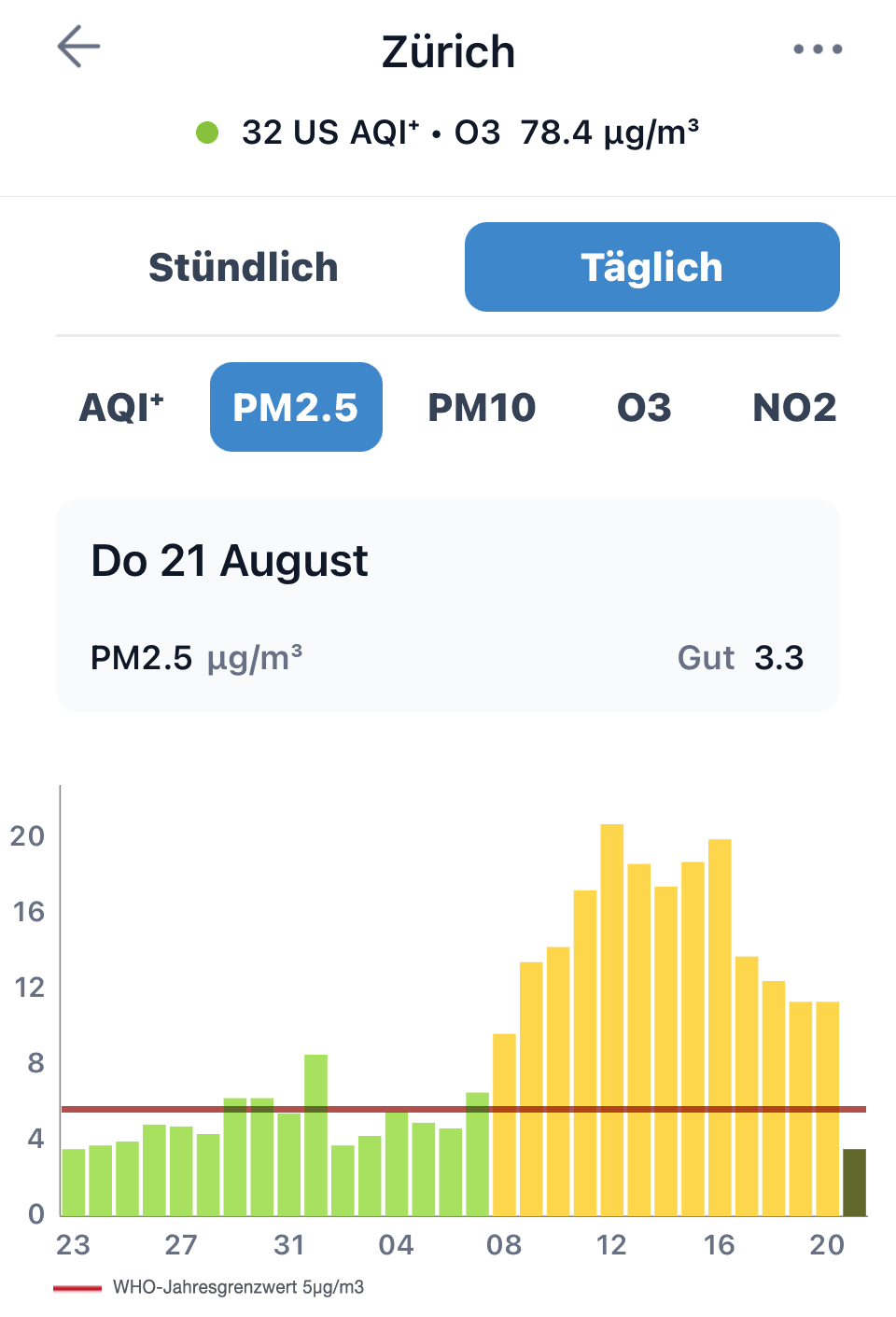

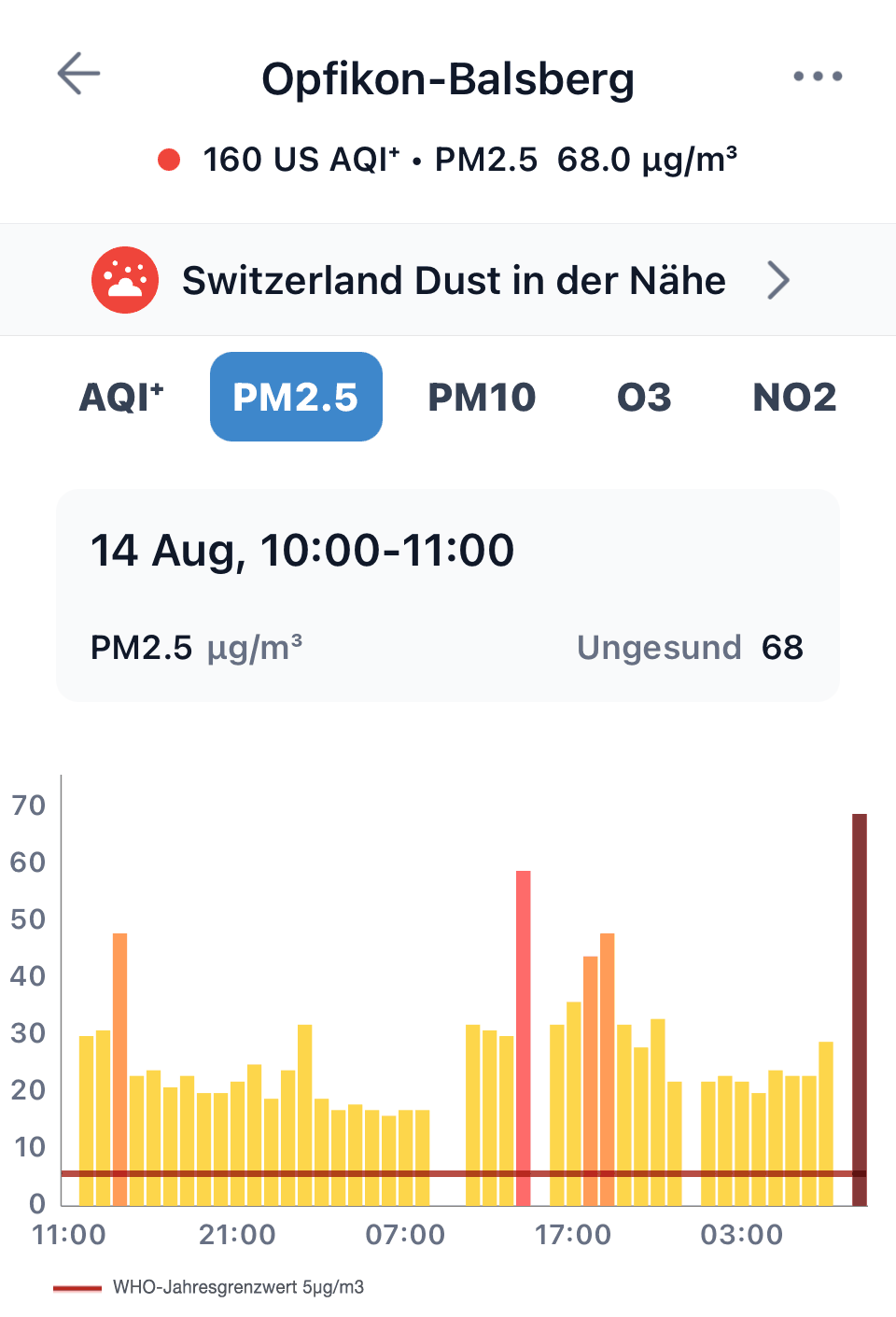

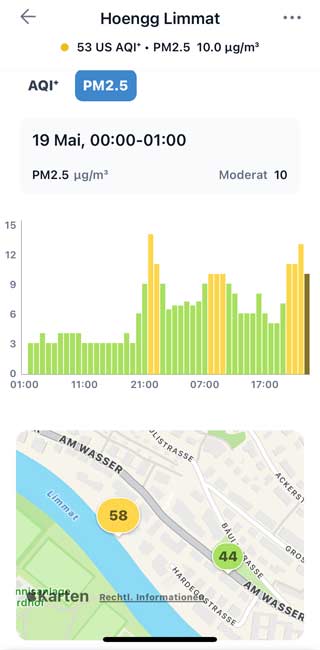

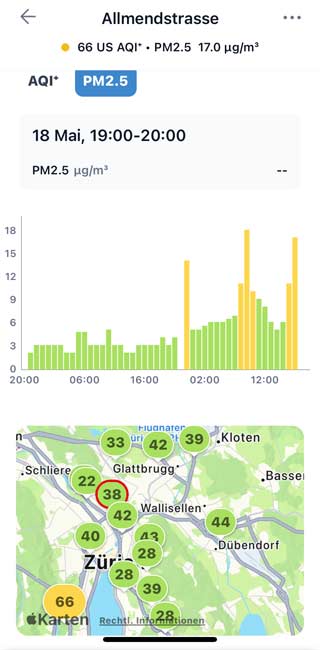

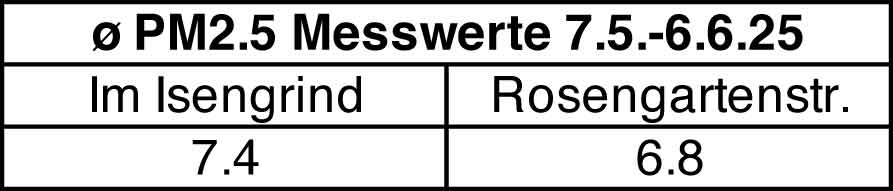

Diese “dicke Luft” zeigte sich u.a. in Zürich auch deutlich als Eintrag von lungengängigen PM2.5-Luftschadstoffen (im Tagesschnitt durchgehend deutlich über dem WHO-Jahresgrenzwert von 5 µg/m3, und höher als am diesjährigen, u.a. wegen Winden vergleichsweise glimpflich verlaufenen 1. August). Nochmals deutlich höhere Stundenwerte verzeichnete die flughafennahe, stadtzürcherische Messstation Opfikon-Balsberg, wo zur erhöhten sog. “Hintergrundbelastung” wohl noch der Ferienflugverkehr dazukam:

Links: PM2.5-Tagesmittel in Zürich, 23.07.-21.08.2025 © IQAir

Rechts: PM2.5-Stundenmittel in Opfikon-Balsberg, 14.08.2025 © IQAir

[WHO-Jahresgrenzwert 5 µg/m3 hinzugefügt]

Während der auch tagsüber gelblich-fahle Himmel über Zürich schon optisch auf ein sog. “Saharastaub-Ereignis” hinwies, weckte ein auch für weniger empfindliche Menschen wahrnehmbarer Geruch von kaltem Rauch den Verdacht, dass auch Emissionen von entfernten Waldbränden eine Rolle spielen. Beide Wahrnehmungen lassen sich durch Messungen bestätigen:

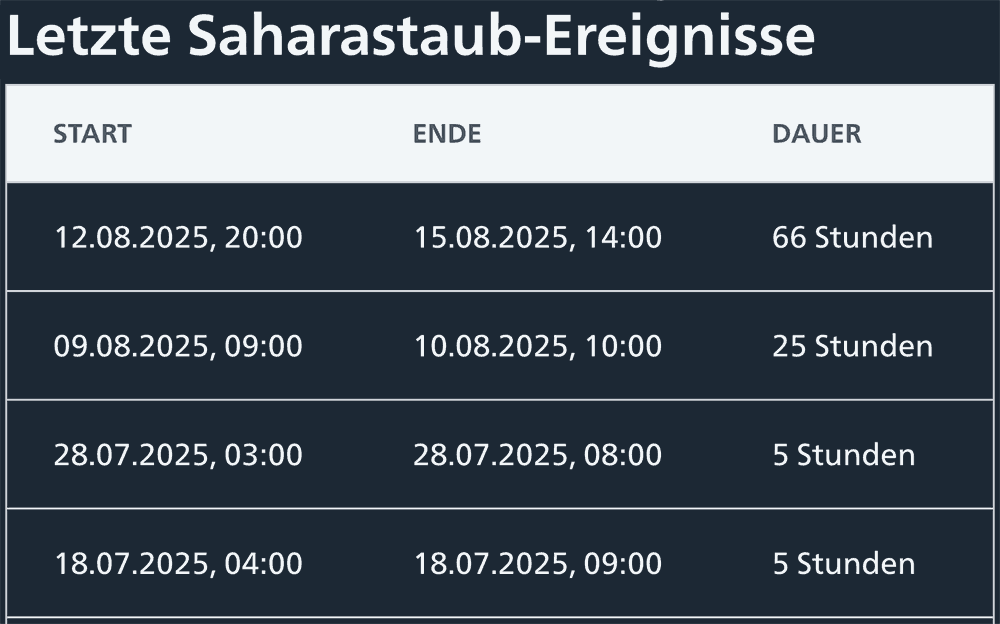

Betreffend Saharastaub gab es (wie oben rechts abgebildet) auf IQAir “neudeutsche” Warnhinweise: “Switzerland: Dust in der Nähe”. Konkreter misst der Bund „Saharastaub-Ereignisse“ an 2 Messstationen und publiziert diese auf meteoschweiz.admin.ch, was unsere Wahrnehmung eines tagelang andauernden “Ereignisses” als Faktor der erhöhten PM2.5-Belastung ebenfalls bestätigt:

Ebenso wurde in einem Beitrag zur Hitzewelle auf dem MeteoSchweiz-Blog vom 13.08.2025 kurz “etwas Saharastaub […] in einer Höhe von 2000 bis 4000 Meter” angesprochen. Wie oben an den Beispielen Zürich und Opfikon-Balsberg sichtbar, war der Staub aber auch im Unterland auf 400-500 Metern deutlich messbar.

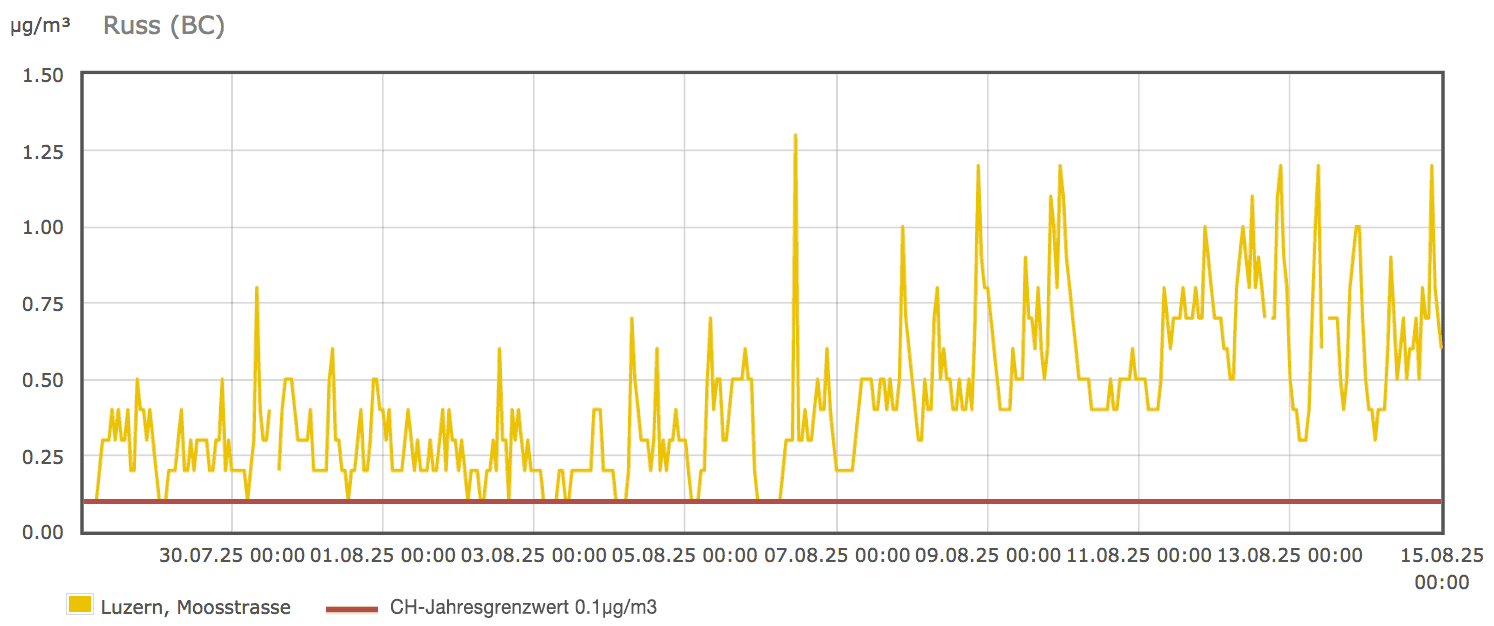

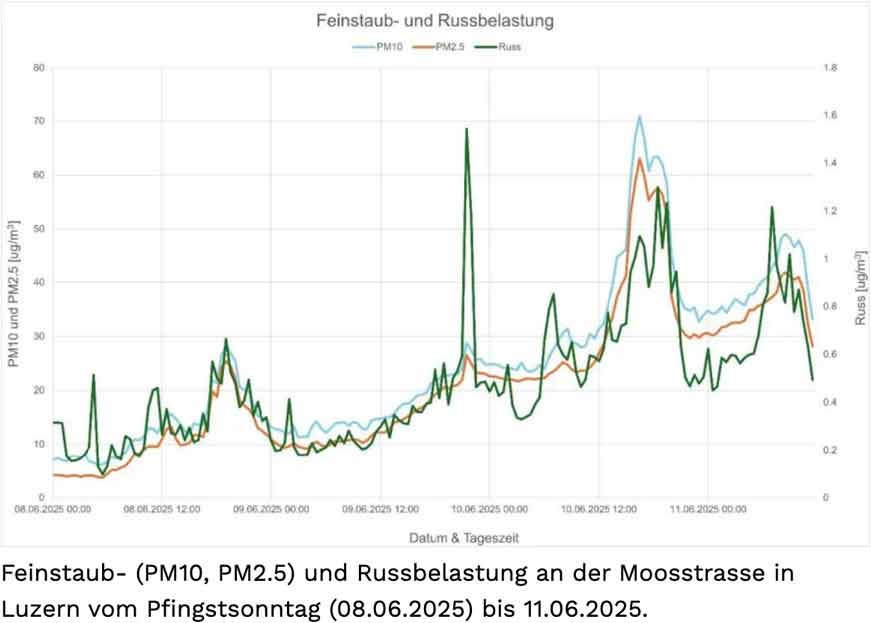

Für den Nachweis von Russeinträgen aus entfernten Waldbränden müssen wir einmal mehr auf Messstationen aus der Innerschweiz ausweichen – Zürich sieht sich bekanntlich bis heute ausserstande, Russ-Messwerte zu erfassen und öffentlich zu machen (nur schon für PM2.5 musste ja zuerst der Gemeinderat Beine machen). Vorbildlich dagegen die Zentralschweizer Kantone auf in-luft.ch inkl. Archiv-Messwerten u.a. aus Luzern, hier die Stundenwerte für Russ (BC = Black Carbon) an der Moosstrasse, wie auch bei PM2.5 mit anhaltend höheren Werten als am 1. August:

© in-luft.ch [CH-Jahresgrenzwert 0,1 µg/m3 hinzugefügt]

© in-luft.ch [CH-Jahresgrenzwert 0,1 µg/m3 hinzugefügt]

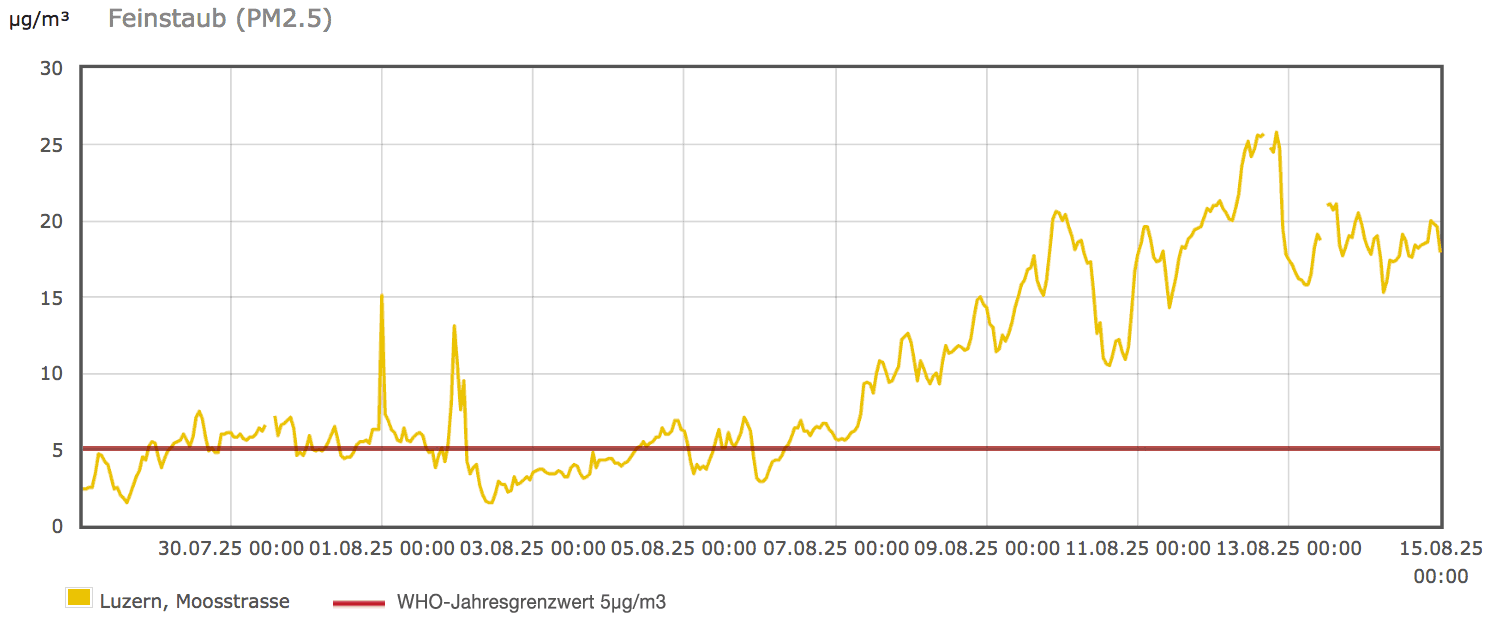

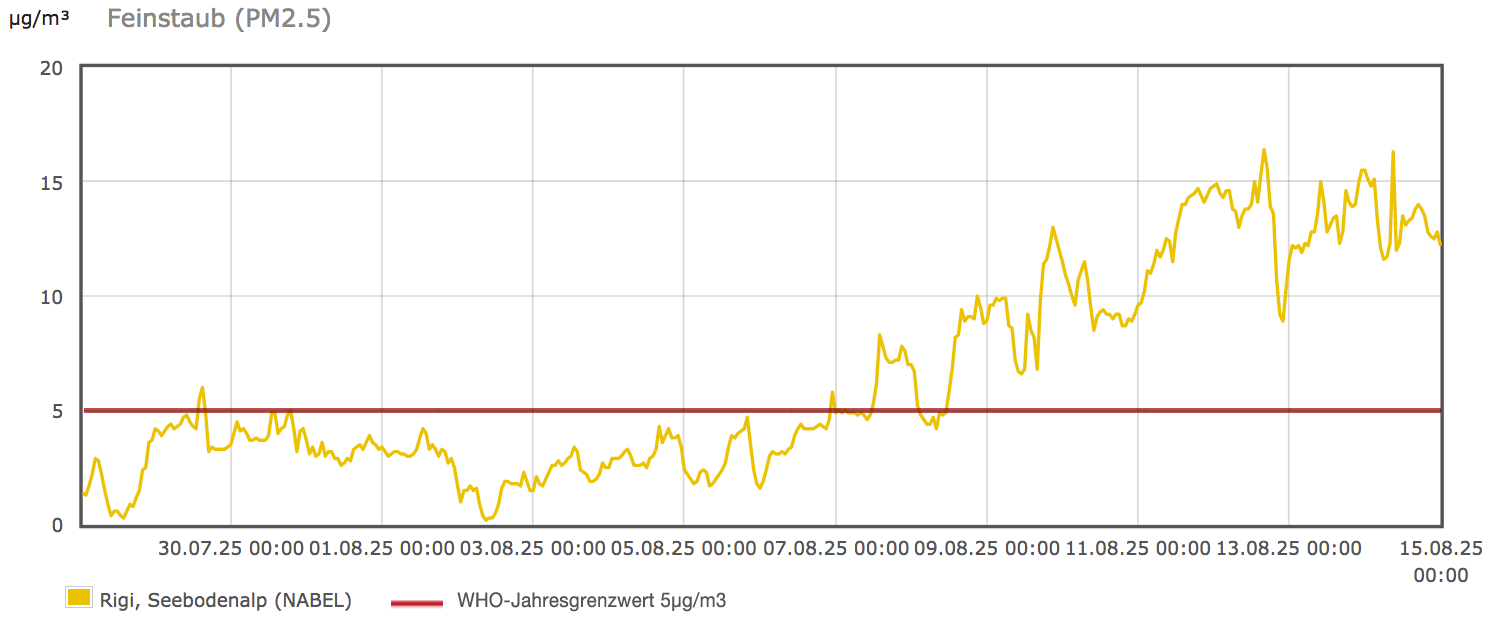

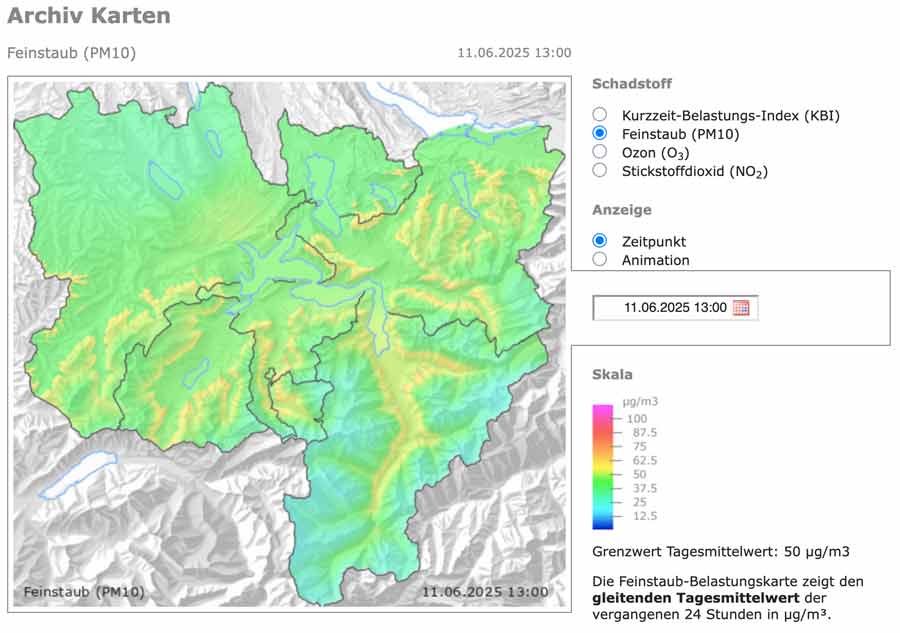

Ähnlich wie in Zürich lassen sich auch in der Innerschweiz deutlich erhöhte Einträge von lungengängigen PM2.5-Luftschadstoffen nachweisen (im Tagesschnitt durchgehend deutlich über dem WHO-Jahresgrenzwert von 5 µg/m3, und ebenfalls durchgehend höher als am 1. August), sowohl in Luzern (450 Meter) wie auch auf der Seebodenalp (1000 Meter):

© in-luft.ch [WHO-Jahresgrenzwert 5 µg/m3 hinzugefügt]

© in-luft.ch [WHO-Jahresgrenzwert 5 µg/m3 hinzugefügt]

© in-luft.ch [WHO-Jahresgrenzwert 5 µg/m3 hinzugefügt]

© in-luft.ch [WHO-Jahresgrenzwert 5 µg/m3 hinzugefügt]

Aber wie kommt der Russ von weit entfernten Waldbränden und der Saharastaub in die Schweiz?

Antwort: Mit dem Jetstream.

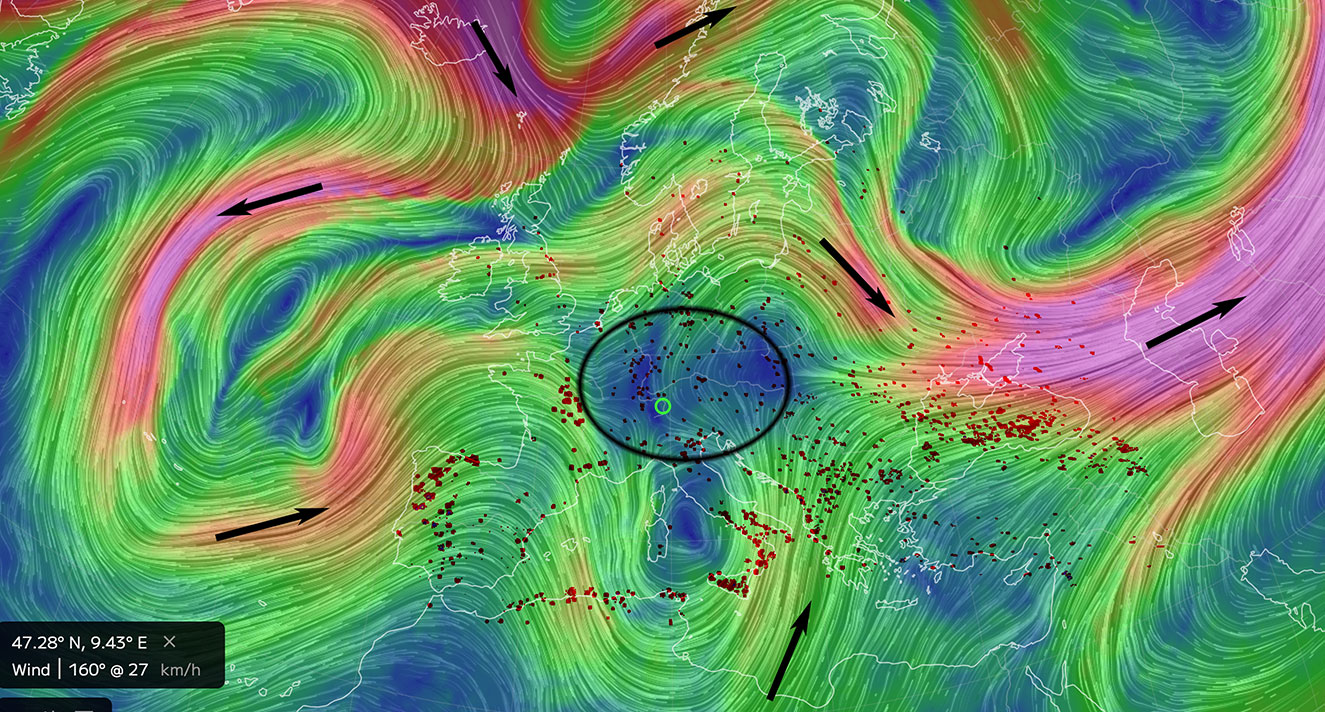

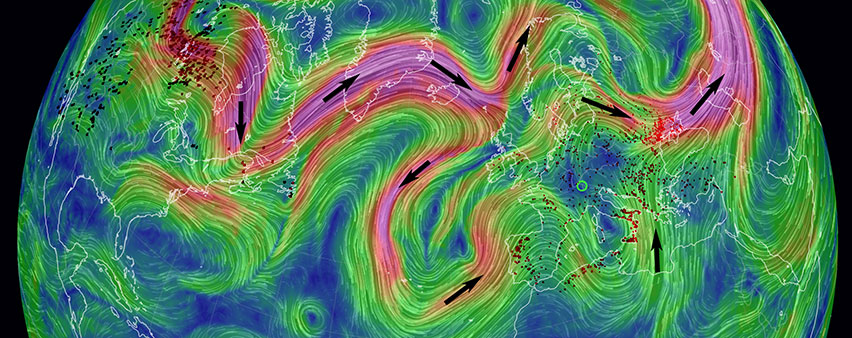

Um eine visuelle Vorstellung davon zu geben, wie nicht nur die aktuellen Waldbrände in Europa und Nordafrika sondern auch diejenigen in Amerika und Kanada unsere Luftqualität beeinflussen, wurde nachfolgend eine Darstellung von Westwinden in der Troposphäre (polarer Jetstream) vom 15.08.25 mit am selben Datum aktiven Brandherden überlagert. Von Nullschool Technologies stammt die Visualisierung der Winddaten, von Copernicus die grafische Aufbereitung der Brandherde in Europa und von AirNow diejenige der Brandherde auf dem nordamerikanischen Kontinent.

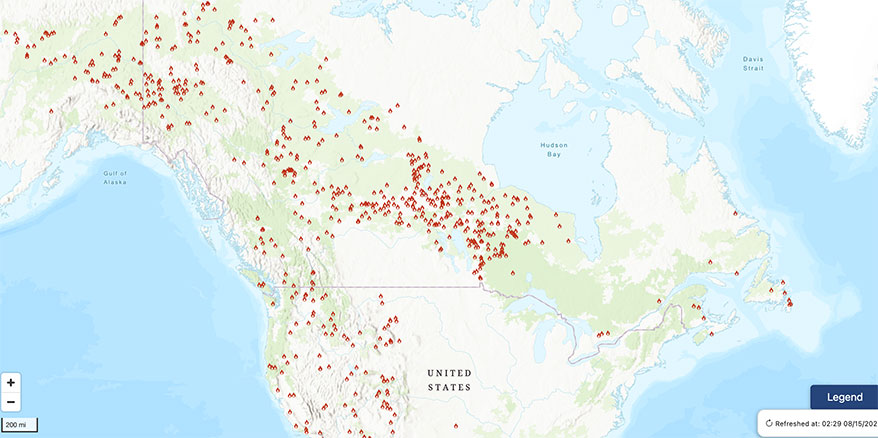

Zunächst Visualisierungen der Brandherde in Europa und Nordafrika sowie Nordamerika:

Aktive Brandherde in Europa © Copernicus

Aktive Brandherde in Europa © Copernicus

Aktive Brandherde in Nordamerika © AirNow

Aktive Brandherde in Nordamerika © AirNow

Unten farbig dargestellt ist der Jetstream über Europa, ein mäandrierendes Windsystem, das 10 km über dem Meeresspiegel weht, wo ein Druck von 250 hPa herrscht. Die schwarzen Pfeile geben die Windrichtung an, die Windstärke ist farblich abgestuft: rot-violett = 100-200 km/h, grün = 20-100 km/h, blau = 0-20 km/h. Der schwarze Kreis weist auf ein fast windstilles Gebiet in Zentraleuropa hin, wo die Schweiz liegt (grüner Kreis) und wo die umkreisenden Winde ihre Feinstaub- und Russfracht abladen, die sie zuvor über den aktiven Brandherden (schwarze und rote Punkte) und der Sahara aufgenommen haben.

Komposit © Atemluft, Teilgrafiken © Nullschool / Copernicus

Komposit © Atemluft, Teilgrafiken © Nullschool / Copernicus

Aber auch interkontinental werden Feinstaub und Russ der zahlreichen Waldbrände in Amerika und Kanada durch den Jetstream über den Atlantik bis zu uns nach Europa getragen (wie das schon im Juni der Fall war):

Komposit © Atemluft, Teilgrafiken © Nullschool / Copernicus / AirNow

Komposit © Atemluft, Teilgrafiken © Nullschool / Copernicus / AirNow

Die optische Komponente der jüngsten gleichzeitigen Belastung von Saharastaub und Rauch aus entfernten Waldbränden wurde am 16.08. auch im SRF-Podcast “Wetterfrage: Warum ist der wolkenlose Himmel nicht immer blau?” thematisiert: “In den letzten Tagen sorgten beispielsweise Russpartikel von Waldbränden in Kanada und Südfrankreich sowie Saharastaub für einen zeitweise getrübten Himmel.” Allerdings fehlte ein Hinweis auf die daraus resultierende Schadstoffbelastung in Bodennähe.

Fraglos wird diese jüngste importierte “Hintergrundbelastung” deutlich über dem WHO-PM2.5- und dem CH-Russ-Jahresgrenzwert von gutschweizerischen LuftverschmutzerInnen als Ausrede hinzugezogen werden nach dem (auch bei KlimaleugnerInnen) altbewährten Motto: “Die Ausländer sind Schuld, wir können hier ja eh nix machen.” Tatsache ist, wie sich am obigen Vergleich Seebodenalp-Luzern-Opfikon zeigt, die lokal produzierte (und ebenso die “hausgemachte”) Luftverschmutzung obendrauf macht sehr wohl einen Unterschied. Und: Dass es überhaupt zu solch wiederkehrenden und massiven Schadstoffimporten kommt, liegt nicht zuletzt daran, dass halt auch anderswo Individuen und Staaten demselben Wahlspruch frönen wie die hiesigen LuftverschmutzerInnen: “Die Luft ist gratis und unendlich, jeder und jede darf soviel verschmutzen, wie er oder sie will.”

©

©  AI-generiertes Symbolbild

AI-generiertes Symbolbild

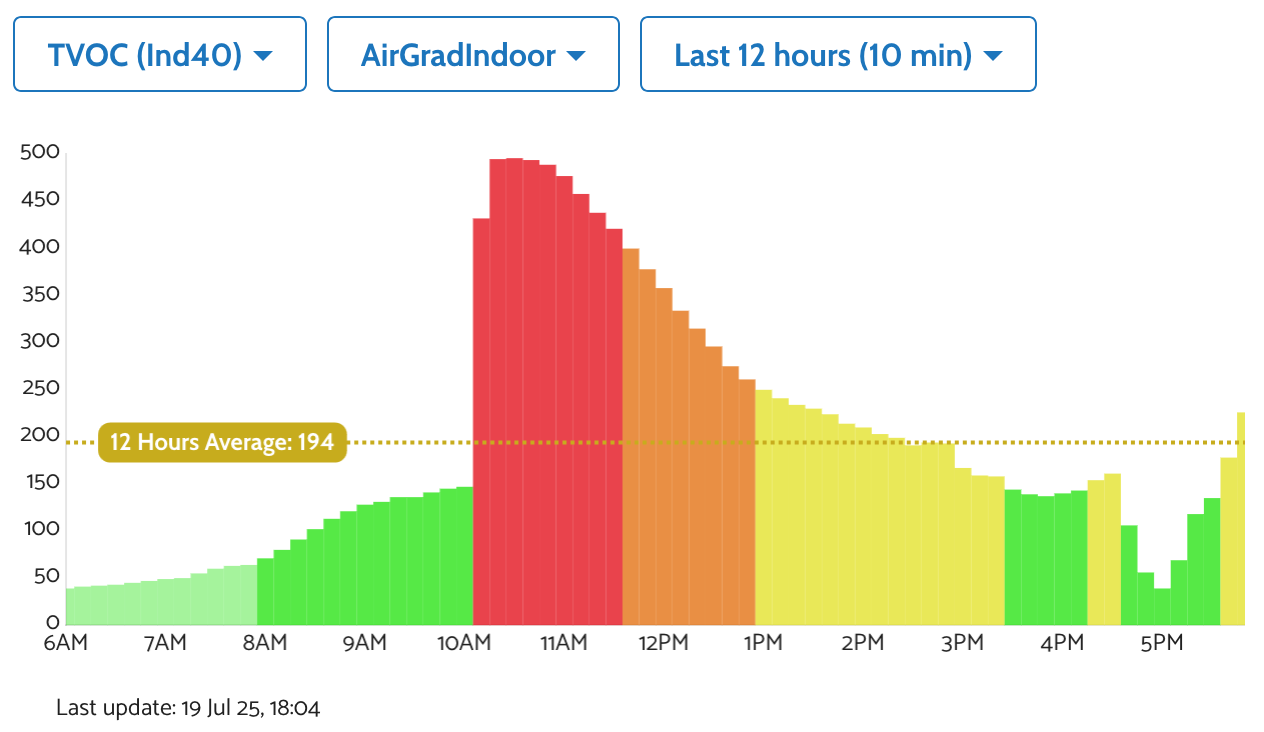

VOC-Messwerte die zeigen, wie eine einzige Anwendung eines Pump-Haarsprays in einer (belüfteten) Wohnung zu einer erheblichen Belastung über 5 Stunden führt. © Atemluft.net

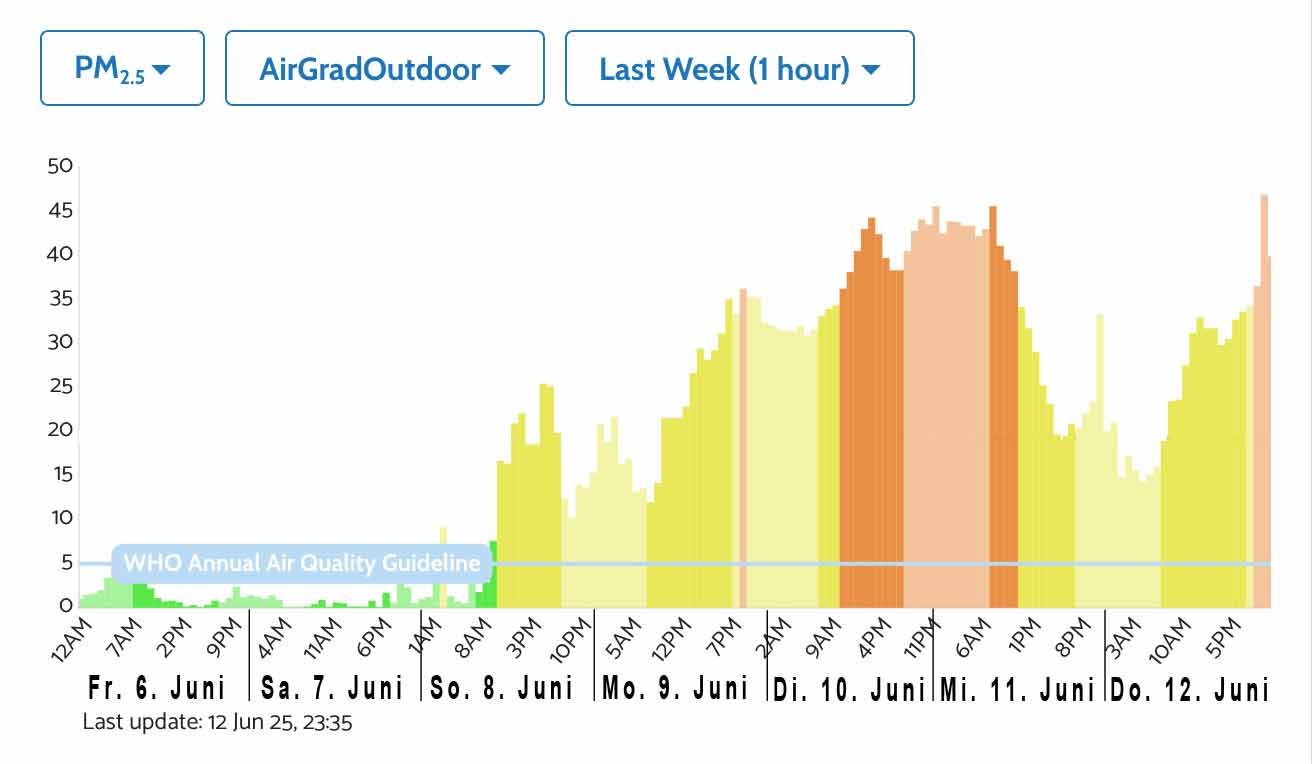

VOC-Messwerte die zeigen, wie eine einzige Anwendung eines Pump-Haarsprays in einer (belüfteten) Wohnung zu einer erheblichen Belastung über 5 Stunden führt. © Atemluft.net Von wegen “wenig Einfluss auf die Luftqualität in der Schweiz”: PM2.5-Messwerte vom 06.-12.06.2025 in Zürich-Affoltern. © Atemluft.net

Von wegen “wenig Einfluss auf die Luftqualität in der Schweiz”: PM2.5-Messwerte vom 06.-12.06.2025 in Zürich-Affoltern. © Atemluft.net

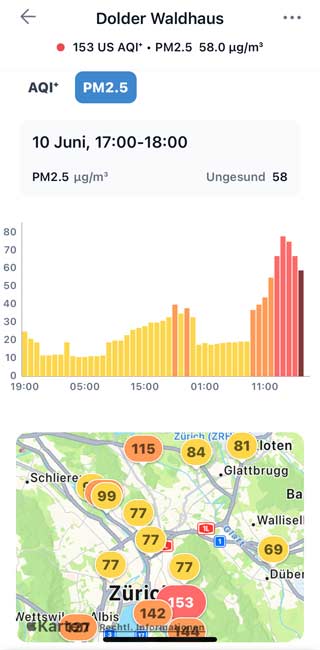

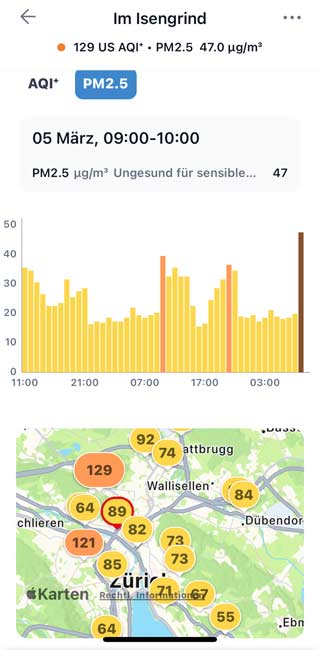

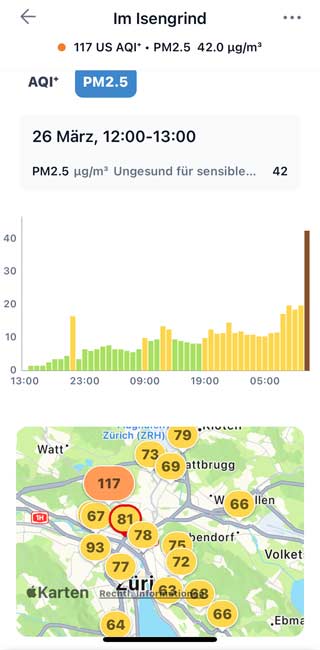

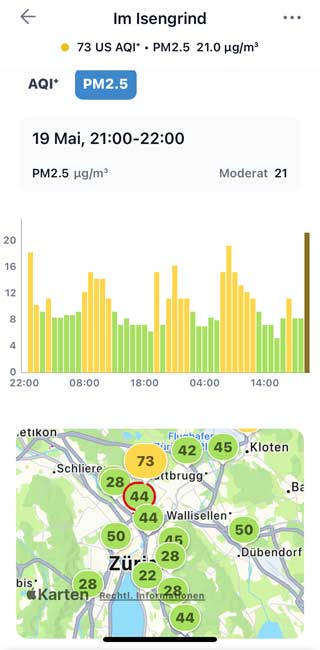

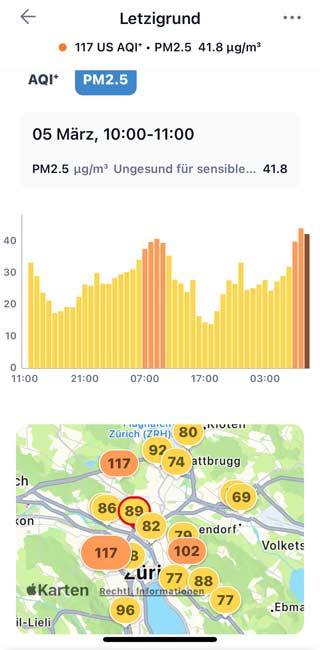

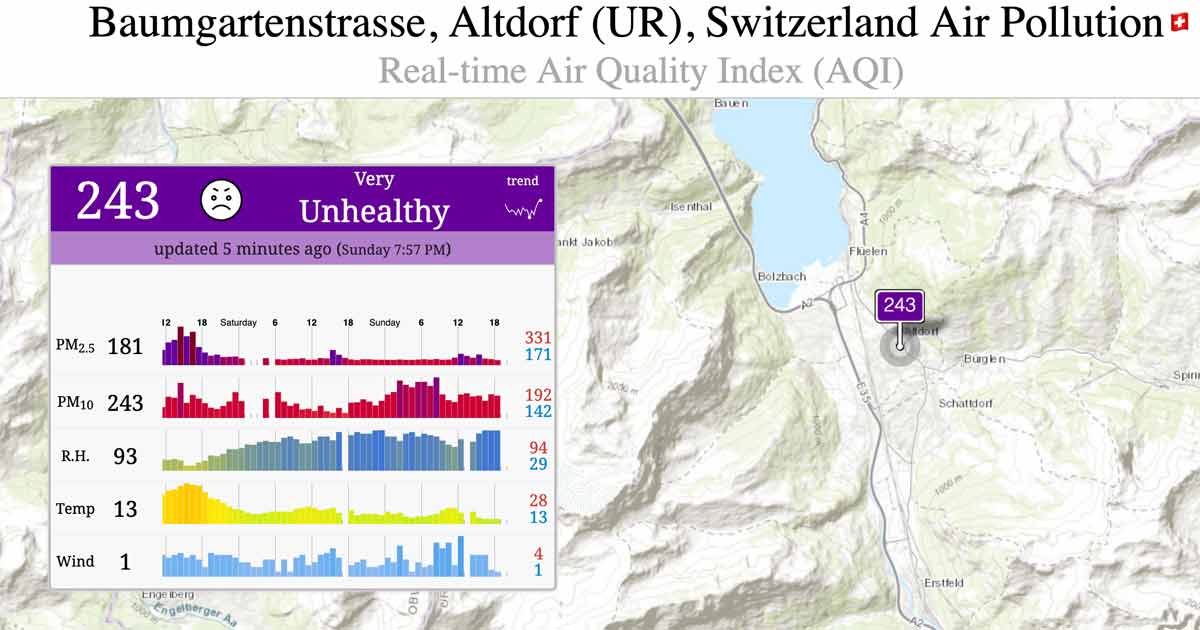

Auf aqicn.org am Sonntagabend

Auf aqicn.org am Sonntagabend

Der erste Kamin gehört zur mobilen Pelletheizung des Pfuusbus der Sozialwerke Pfarrer Sieber und den dazugehörigen Zeltanlagen beim Strassenverkehrsamt. Wie bei allen Heizungsanlagen reglementiert hier die 2024 verschärfte

Der erste Kamin gehört zur mobilen Pelletheizung des Pfuusbus der Sozialwerke Pfarrer Sieber und den dazugehörigen Zeltanlagen beim Strassenverkehrsamt. Wie bei allen Heizungsanlagen reglementiert hier die 2024 verschärfte  Der zweite Kamin befindet sich wenige Schritte bergaufwärts, stammt vom Cheminée und/oder Grill des Restaurant Schützenhaus Albisgüetli und ist ebenfalls täglich im Dauerbetrieb. Cheminées und Grills fallen – wie u.a. auch offene Holzfeuer – weder unter die Luftreinhalte-Verordnung noch sonst unter eine durchsetzbare Einschränkung des Luftschadstoffausstosses, sprich, sie dürfen unreglementiert und ganz legal beliebig soviele Lufschadstoffe verbreiten, wie sie nur wollen, und der Ausstoss muss auch nicht gemessen und deklariert werden (der Betreiber nennt hier folgerichtig auch keine Messwerte). Dieser Unterschied sticht schon vom Weitem ins Auge: Dicker, bläulicher Rauch strömt tagein, tagaus aus dem Kamin, löst sich (optisch) nur langsam im Wind auf. Solcher Holzrauch gehört (wie auch Zigarettenrauch) mit zu den krebserregendsten Feinstäuben. Wehe allen mit empfindlichen Luftwegen, die windabwärts ungeschützt atmen müssen – und auch gegen den Wind ist hier auf Bodenebene ohne Maske vorbeilaufen meist aua!

Der zweite Kamin befindet sich wenige Schritte bergaufwärts, stammt vom Cheminée und/oder Grill des Restaurant Schützenhaus Albisgüetli und ist ebenfalls täglich im Dauerbetrieb. Cheminées und Grills fallen – wie u.a. auch offene Holzfeuer – weder unter die Luftreinhalte-Verordnung noch sonst unter eine durchsetzbare Einschränkung des Luftschadstoffausstosses, sprich, sie dürfen unreglementiert und ganz legal beliebig soviele Lufschadstoffe verbreiten, wie sie nur wollen, und der Ausstoss muss auch nicht gemessen und deklariert werden (der Betreiber nennt hier folgerichtig auch keine Messwerte). Dieser Unterschied sticht schon vom Weitem ins Auge: Dicker, bläulicher Rauch strömt tagein, tagaus aus dem Kamin, löst sich (optisch) nur langsam im Wind auf. Solcher Holzrauch gehört (wie auch Zigarettenrauch) mit zu den krebserregendsten Feinstäuben. Wehe allen mit empfindlichen Luftwegen, die windabwärts ungeschützt atmen müssen – und auch gegen den Wind ist hier auf Bodenebene ohne Maske vorbeilaufen meist aua! Copyright:

Copyright: